A cinquant’anni dall’uscita di Banditi a Orgosolo, Vittorio De Seta sentiva il bisogno di riflettere sull’esperienza, di ritornare sul percorso creativo e articolare le dinamiche che avevano guidato la costruzione del film. Per questo, dopo che il comune di Orgosolo gli aveva dedicato una delle antenne del Centro di documentazione del Supramonte, voleva che i documenti dell’esperienza orgolese uscissero dal chiuso di un archivio o di un museo e potessero essere conosciuti.

A cinquant’anni dall’uscita di Banditi a Orgosolo, Vittorio De Seta sentiva il bisogno di riflettere sull’esperienza, di ritornare sul percorso creativo e articolare le dinamiche che avevano guidato la costruzione del film. Per questo, dopo che il comune di Orgosolo gli aveva dedicato una delle antenne del Centro di documentazione del Supramonte, voleva che i documenti dell’esperienza orgolese uscissero dal chiuso di un archivio o di un museo e potessero essere conosciuti.

Il libro su Banditi a Orgosolo, allora, rappresentava per lui l’occasione per riparlare di un metodo nato un po’ per caso e diventato uno stile tipico del suo cinema, ripreso in seguito anche da altri registi. Ma era anche un’occasione per proporre questo esempio alle giovani generazioni troppo spesso soggiogate dai modelli semplificati del cinema commerciale e della televisione. Dopo aver ragionato a lungo sul progetto del libro per telefono, ho incontrato Vittorio De Seta nel settembre del 2011, due mesi prima che morisse, nella sua casa di Sellia Marina sulla costa ionica. L’avevo conosciuto personalmente già anni prima nelle tante iniziative dedicate ai suoi film, e avevo approfondito la conoscenza in occasione dell’incarico di curare, con Salvatore Pinna, il centro che il Comune di Orgosolo ha dedicato a lui e ai suoi film barbaricini a cavallo fra il 2008 e il 2009.

Lunghissime telefonate in cui concordavamo l’invio per posta dei documenti originali del suo archivio e ragionavamo su come usarli. Mi colpiva la sua disponibilità e la pazienza con cui rispondeva alle nostre pressanti richieste di informazioni, dettagli, materiali, autorizzazioni. Ma ho capito subito di non essere un’eccezione e che lui era sempre disponibile e generoso del proprio tempo, pronto in ogni occasione a rispondere alle richieste di chiunque, che arrivassero dal Museo del cinema di Parigi e dal MOMA di New York o da un giornaletto di provincia.

Mi chiamava per chiedermi di rimandargli con urgenza quel documento che serviva per una rassegna negli Stati Uniti o per chiedermi se conoscessi quel tal giornalista dell’«Unione Sarda» che lo aveva contattato per un’intervista. Curioso, e attento nei confronti miei e del mio lavoro, non perdeva occasione per informarsi della mia famiglia e di mio figlio, nato proprio in quel periodo. E nei giorni di intense chiacchierate a Sellia Marina l’unica raccomandazione non era per la qualità della ricerca sul suo lavoro ma per l’impegno da mettere nella formazione dei miei studenti.

Sono arrivato a casa sua un pomeriggio di metà settembre ed ero emozionato. E non che fosse la prima volta che andavo a casa di qualche cineasta per chiacchierare del suo cinema. Ma Vittorio De Seta era particolare: Banditi a Orgosolo aveva accompagnato la mia formazione cinematografica non meno di Ombre rosse o Quarto potere o La corazzata Potëmkin. Un film che era un pezzo della mia storia di spettatore appassionato, prima ancora di esserlo della mia storia di studioso di cinema, ma prima ancora lo era stato della mia storia personale vissuta in un paese del centro della Sardegna dove certe vicende si guardavano con la stessa partecipazione emotiva con cui si può guardare un film di fondazione.

L’idea di lavorare a un libro su Banditi a Orgosolo direttamente con l’autore era entusiasmante. Sapevo, però, di trovarmi in una situazione delicata. Lui stesso mi aveva anticipato che il viaggio sarebbe potuto rivelarsi inutile (come poi, per fortuna, non è stato): la forte depressione che lo aveva colpito da più di un anno lo costringeva all’uso di farmaci e non garantiva di avere le energie per riuscire a lavorare per il tempo che ci eravamo dati.

L’azienda in cui viveva, con un immenso uliveto che lui stesso aveva piantato (sbagliando la scelta del tipo di ulivo, mi disse, poco adatto al clima del posto), era ormai fatiscente, in parte abbandonata a se stessa, metafora di uno stato mentale di chi si sente dimenticato in un oblio inspiegabile. E proprio questa sensazione di essere stato non adeguatamente valorizzato e, negli anni recenti, trascurato dal cinema italiano gli pesava tanto da stupirsi che un piccolo docente universitario di periferia potesse attraversare mezza Italia per andare a discutere con lui. L’età e la malattia lo avevano fiaccato, ma senza privarlo della lucidità nell’analisi e nella ricostruzione della sua esperienza professionale. E parlando si poteva toccare con mano quell’originale idea di cinema di derivazione neorealista che lo aveva segnalato fin dai primi lavori come una delle figure più interessanti del panorama nazionale.

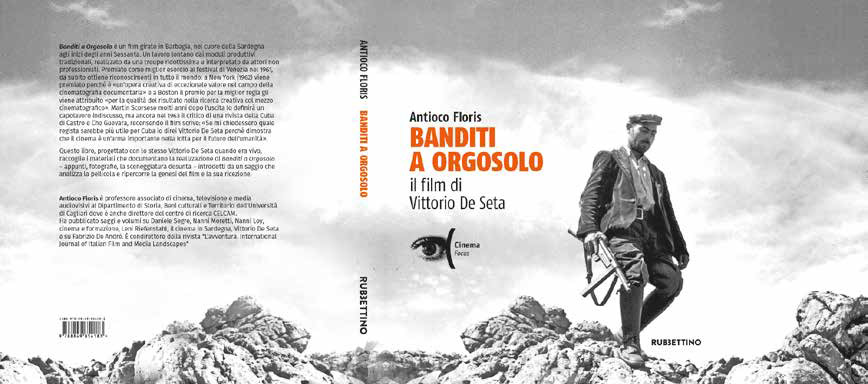

Un cinema impegnato, virtuoso, fatto con poche risorse economiche e tanta umanità. Un cinema non disposto a piegarsi alle regole del mercato o alla tanto diffusa logica del politicamente corretto. (Il testo è un estratto del volume Banditi a Orgosolo, il film di Vittorio de Seta, edito da Rubbettino [2018]).

Fifty years after the release of Banditi a Orgosolo, Vittorio De Seta felt the need to meditate on that experience, to retrace the creative path and organize the dynamics behind the structure of the film. For this reason, after the town of Orgosolo dedicated to him one of the aerials of the Documentation Center of Supramonte, he wanted to take the documents about his experience in Orgosolo away from the close space of an archive or a museum, in order to spread them and become known. At that time, the book about Banditi a Orgosolo represented for him an opportunity to talk again about a method he came up almost accidentally, but which became the typical style of his movies and was later adopted by other filmmakers.

But the book was also an opportunity to introduce this example to the new generations, often subjugated by the simplified models of mainstream cinema and television. After long reasoning on the project of the book on the phone, I met Vittorio De Seta in September 2011, two months before his death, in his house in Sellia Marina on the Ionian coastline. I had already met him years before, during the many initiatives dedicated to his films, and we got to know each other better between 2008 and 2009, when I was assigned the task, together with Salvatore Pinna, to look after the centre that the town of Orgosolo dedicated to him and his Barbaricinian movies.

We had very long phone calls, during which we arranged the sending by mail of the original documents of his archive and talked about how to use them. I was impressed by his helpful attitude and the patience he showed confronted with our pressing requests for information, details, materials and authorizations. But I immediately realized that I wasn’t an exception, that he was always willing to devote his time to others, ready to respond to anyone’s requests, whether they came from the Cinémathèque Française of Paris, the MOMA of New York or a small-town magazine. He phoned me to ask if I could urgently send him a certain document for a festival in the United States, or if I knew that «Unione Sarda» journalist who contacted him for an interview. Curious and attentive to me and my work, he never missed the opportunity to ask about my family and my son, at that time recently born.

And during the days of our intense chats in Sellia Marina, his only recommendation was not for the quality of the research on his work, but for my commitment in the training of my students. When I arrived at his house one afternoon in mid- September, I was excited. It wasn’t the first time I went to a filmmaker’s house to chat about his movies, but Vittorio De Seta had something special; his Banditi in Orgosolo had been crucial in my cinema education no less than Stagecoach, Citizen Kane or Battleship Potemkin.

A film that was a piece of my story as a passionate viewer even before becoming a piece of my story as a scholar of cinema, but which first of all was part of my personal story, lived in a town in the centre of Sardinia where certain events were looked at with the same emotional participation you can show watching a reference film. The idea of working on a book about Banditi a Orgosolo directly with its author was very exciting. However, I knew that the situation was delicate. De Seta had told me that my journey to Sardinia could be useless (luckily, he was wrong): the serious depression he had been suffering for more than a year forced him to take drugs, and he couldn’t guarantee to have enough energy to work for as long as we had agreed. The farm where he lived, which included an immense olive grove that De Seta himself had planted (choosing the wrong olive tree, he said, not very suitable for the local climate), was decaying, partly abandoned; a metaphor for the mental state of someone who feels forgotten and left to fade into an inexplicable oblivion.

This lack of appreciation and, in recent years, the feeling of having been neglected by the Italian cinema were such a burden on him that he was surprised that a university professor from the suburbs would cross half of Italy to talk with him. Age and illness had weakened him, but without carrying away his lucidity in the analysis and reconstruction of his professional experience. And when he talked, he let emerge that original idea of a neorealist cinema that had pointed him out from the very beginning as one of the most interesting figures on the national scene.

A committed, virtuous cinema, realized with few financial resources and a lot of humanity. A cinema that refuses to comply to the rules of the market or to the widespread logic of the politically correctness. (the text is an excerpt from the book Banditi a Orgosolo, il film di Vittorio de Seta, published by Rubbettino [2018]).